坐禅の作法

■坐禅の前に

●装身具、時計などははずし、靴下などは脱いでおきましょう。

●坐蒲は自分の体に合った物を使いましょう。

●堂内では静かにしなければいけません。私語を慎みましょう。

●堂内を歩くときは、必ず叉手にします。また、聖僧さまの前を横切ってはいけません。

●坐ったとき、隣の人にあわせて一列になるようにします。

●坐蒲は自分の体に合った物を使いましょう。

●堂内では静かにしなければいけません。私語を慎みましょう。

●堂内を歩くときは、必ず叉手にします。また、聖僧さまの前を横切ってはいけません。

●坐ったとき、隣の人にあわせて一列になるようにします。

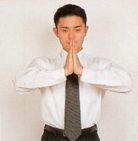

一、合掌

相手に尊敬の念をあらわすことです。両手のひらを合わせてしっかりと指を揃えます。 指の先を鼻の高さに揃え鼻から約十センチ離します。肘を軽く張り肩の力は抜くようにします。

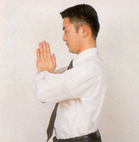

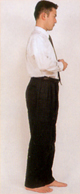

二、叉手

立っている時、歩く時の手の作法です。左手の親指を中にして拳を作り、これを胸に軽く当てて右手のひらでこれを覆います。

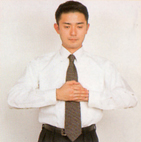

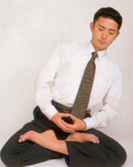

三、法界定印

正座の時、坐禅の時の手の形です。右手のひらを上向きにして組んだ足の上に置き、その上に左の手のひらを同じように上向きにして置き、両方の親指の先をかすかに接触させます。力を入れて押してはいけませんが、決して離さないようにします。

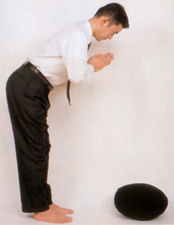

四、隣位問訊

坐る両隣の人への挨拶です。自分の坐る位置に着いたら、

その場所に向かって合掌低頭します。

両隣に当たる二人はこれを受けて合掌します。

五、対坐問訊

坐る向いの人への挨拶です。隣位問訊をしたら、

合掌のまま右回りをして向いに坐っている人に合掌低頭します。

向かい側の人はこれを受けて合掌します。

六、面壁

壁の方向くことです。対坐問訊をしたら、そのまま坐蒲の上に

腰を下ろします。その時、背骨の下に坐蒲の中心がくるようにします。

一方の手で坐蒲の中心がくるようにします。

一方の手で畳を押すようにして回り、壁の方へ向かいます。

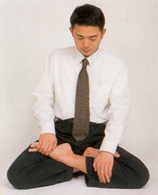

七、結跏趺坐

両足を組む坐り方です。まず、右の足を左の股の

上に深くのせ、次に左の足を右の股の上にのせます。

足を組んだら手は法界定印を結びます。

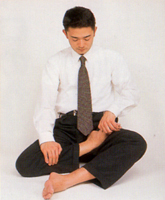

八、半跏趺坐

片足を組む坐り方です。右の足を左の股の下に深く入れ、左の足を

右の股の上に深くのせます。結跏趺坐でも半跏趺坐でも肝心なのは、

両膝を確実に地につけ、両膝とお尻の三点で上体を支えることです。

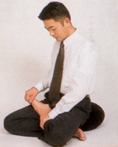

九、左右揺振

身体を落ち着かせるために行います。上半身を

振り子のように大から小へ左右に揺り動かして、

坐相をまっすぐに、正しく落ち着かせます。

十、上体の作法

背骨をまっすぐに伸ばし、下腹を突き出すようにして腰に

きまりをつけます。両肩の力を抜き、首筋には力を入れず顎を引き、

頭で天をつきあげるようにすると、背骨がまっすぐになります。

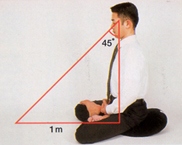

十一、目の作法

目は閉じてはいけません。自然のままに開いておきましょう。

視線は、およそ一メートル前方、約四十五度の角度に落としたままにして、

よそ見をしてはいけません。

十二、欠気一息

形を正したところでする息です。深々と息を鼻から吸い込み、

これを徐々に口から吐き出します。この深呼吸を数回行った後は、

自然と鼻からの呼吸にまかせます。

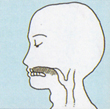

十三、口の作法

舌の先を上の歯の内側の付け根につけ、

歯をしっかりと揃え唇を密着させます。

口を真一文字に結んで、開けたり動かしたりしてはいけません。

十四、思いをはなつ

様々な思いにとらわれないことです。目に映るものにも耳に聞こえる音にも、

鼻に匂う香りにも心に浮かぶ思念にも、なるがままにそれらの一切に引き込まれないように、

気にかけないことです。

十五、止静鐘

坐禅の始まる合図です。参禅者の身相が整う頃、堂頭が入堂して堂内を一巡し、正しい坐にあるかを点検します。これを検単といいます。

堂頭が自分の後ろに巡ってきた時は合掌をし、通りすぎた後に法界定印にもどします。この後、止静鐘(鐘三回)が鳴ります。止静鐘が鳴ったら堂内に出入りをしてはいけません。

十六、警策

心のゆるみを警める為に使います。眠気がしたり心が乱れた時などに自分から合掌して受ける方法と、姿勢が悪かったり寝ていたりする人に直堂(堂内を監督する者)の方から入れる方法があります。どちらの場合も右肩を軽く打って予告しますので、そうしたら合掌のまま首を左に傾け右肩をあけるようにします。受け終わったら合掌低頭して元の法界定印に戻します。

十七、経行

坐禅が長時間行われる場合に、堂内をゆるやかに静かに歩行することです。坐禅中に経行鐘(鐘二回)が鳴ったら、合掌低頭し左右揺振して足を解き右回りで向きを変え静かに立ち上がります。坐蒲を直し隣位問訊、対坐問訊をします。そのあと叉手にして呼吸を整え、一呼吸に半歩ずつ右足より歩を進めます。息を吸って吐く間に足の甲の長さの半分だけ歩を進めるのです。列の前後を等間隔に保ち、堂内を右まわりに緩歩します。呼吸の仕方や上体の姿勢、目や口元などは坐禅の場合と同様です。時間になり抽解鐘(鐘一回)を聞いたら、直ちにその場に両脚を揃えて止まります。叉手のまま低頭し、普通の歩速で進行方向に進み自分の坐っていた場所に戻ります。隣位問訊、対坐問訊したのち坐禅を続けます。

十八、終わり

放禅鐘(鐘一回)が鳴ると坐禅の終わりです。

合掌低頭した後、今度は両手のひらを上にして膝に置き、

最初とは逆にはじめは小さくだんだん大きく左右揺振をします。

体をほぐした後、足を解き右回りで向きを変えます。

立ち膝になり坐蒲を元の形に直します。直し終わった立ち上がり、

隣位問訊、対坐問訊をして叉手で退堂します。